白马寺(下)·视频

白马寺(下)·文字

历史变迁

闻钟声,烦恼清,智慧长,菩提增。

当寒星还寥落地在天边闪亮时,僧人们的早课就如期开始了。日复一日,这些以原始梵语发音的密语,一如它们最初来到中土时那样,饱含佛陀从容的智慧。而释源白马寺却在中国佛教两千年的发展与变化中,经历了太多人世的沧桑。

公元190年,内乱丛生的东汉王朝到了它最后的关头。这一年,独揽朝政的太尉董卓在反对势力兵临城下时,断然胁持皇室迁都长安。临行时,董卓还驱迫京蓟百万人口西迁,并下令把洛阳城周二百里以内的宫室、房屋全部烧毁。

在经月不息的大火中,白马寺连同洛阳这座当时世界上最伟大的城市一起不复存在。冯汉治、左逵、王少、尹宜,没人知道这些工匠的后人是否躲过了这场劫难。惟有他们的名字,至今仍深深镌刻在白马寺山门的券石上,昭示着佛光初照时这里曾经的辉煌。

在对东汉白马寺遗迹的探寻中,距离寺庙仅一千五百米的一个巨大的方型台基吸引了我们的视线。

公元1979年,考古人员在这里发掘出著名的北魏永宁寺遗址,并不宽阔的长型院落,位于寺院中央的九层巨型木塔。永宁寺的布局,跟今天常见的佛教寺庙是如此的不同。

那么建于公元516年的这座北魏皇家寺庙,同比它早四百多年的洛阳白马寺究竟有着怎么的关联呢?

河南洛阳白马寺汉魏古城文物管理所名誉所长研究员徐金星:永宁寺,它的建筑中间是佛塔,佛塔的后边有一个大殿,塔殿并重,已经形成这样一个局面。

白马寺,东汉后期有些寺院的记载大致就是这样子,中间有个很壮观的佛塔,然后广大信徒就是围着佛塔礼佛。最初白马寺就应当是这个样子。

在这本《魏书》的释老志中,我们找到了这么一段话,可能是目前所知关于东汉洛阳白马寺最早的记载。“自洛阳中构白马寺,盛饰佛图,画迹甚妙,为四方式,凡宫塔制度,犹以天竺旧状而重构之,从一级至三、五、七、九,世人相袭,谓之浮图或云佛图。”

看来当年佛教初到中土时,白马寺驮来的不仅仅是佛经和佛陀的画像。印度原始佛教造塔供奉佛经,僧徒以塔为寺绕塔修行的礼佛仪轨也同时传到了洛阳。

中国人大佛学教授温金玉:白马寺是皇家所建立的,佛教从初传它就已经进入主流意识形态的视野。那么白马寺的确立,恰恰是佛教在中土大地中原大地它立足生根的象征性的一个表征。

有了这个寺院,就有法的存在;有了这个寺院,就有了高僧的存在;有了这座寺院以后,又会有佛教许多弘法利生的展开。

这尊高九十七厘米的铜制镀金佛像,名叫中华古佛。相传,中华古佛最早被供奉在东汉洛阳白马寺。其原件只有拇指大小,现藏泰国博物馆。

公元1995年4月6日,一百四十三名泰国僧人在副僧王“柏探玛拉差努哇”的率领下,护送一尊经放大复制并开光的中华古佛重回洛阳。

中华古佛始塑于佛教造像刚刚兴起的东汉晚期,今天它经西域传入南亚的具体过程虽已无据可考,但其辗转流袭的故事正如一个符号承载着洛阳白马寺横跨千载的历史变迁。

从公元二世纪末开始,中国历史进入了一个更长的纷乱动荡时期。董卓火烧洛阳,白马寺的劫难才刚刚开始。在此后三百余年中,白马寺曾两次被重建,尔后又三次随同洛阳城淹没在战火之中。

中国第一译经道场

公元547年,一位名叫杨衒之的官员因公干来到城廓崩毁庙塔丘墟的洛阳城。

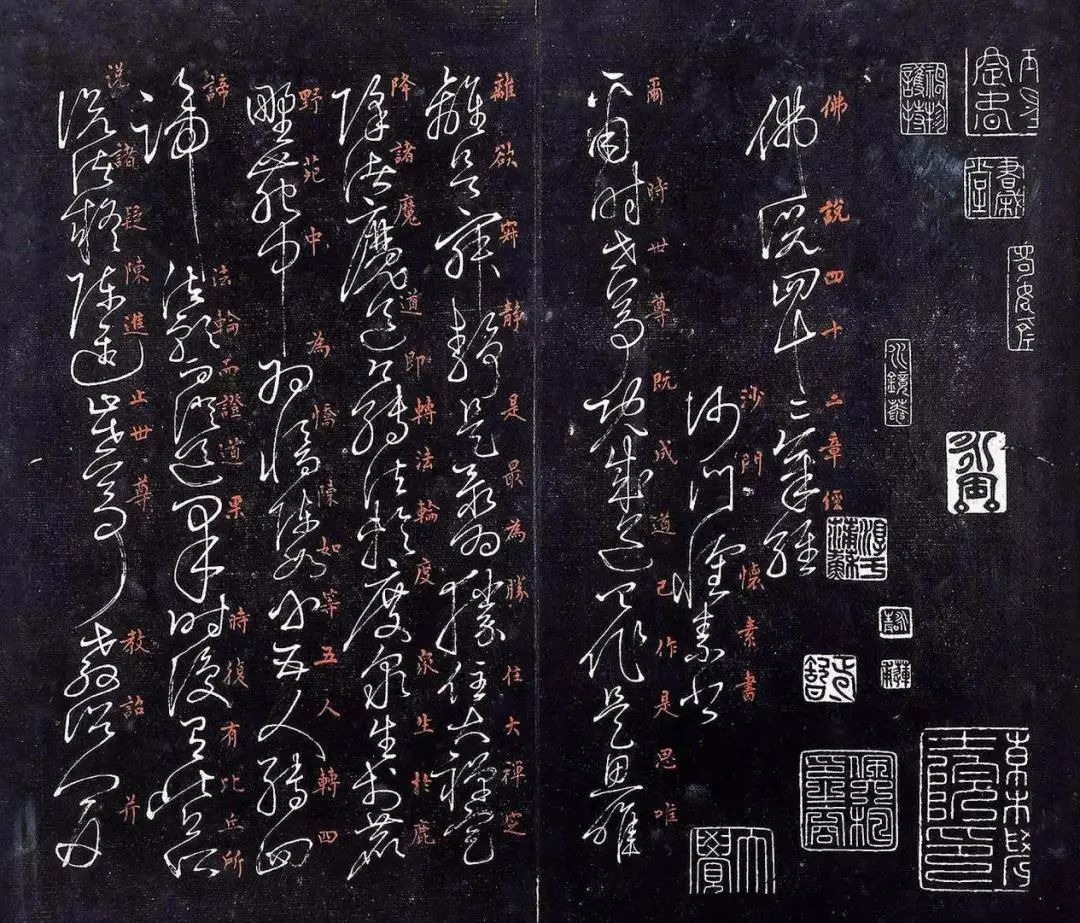

在他的游记名篇《洛阳伽蓝记》中,这位北魏抚军府司马这样描述当时的白马寺,“寺上经函至今犹在,常烧香供养之,经函时放光明,耀于堂宇,是以道俗礼敬之,如养真容。”

隋唐两代由于佛教大昌,传说白马寺一度也达到建寺以来最鼎盛的阶段;但终究又再毁于唐末战乱,从此元气大伤。

直到公元1555年,明朝大太监黄锦主持重修白马寺,洛河北岸才又重现“宝刹高标倚太清”的庄严景象。嘉靖三十四年至三十五年的这次重修,基本奠定了白马寺今天的格局。

河南洛阳白马寺汉魏古城文物管理所名誉所长研究员徐金星:中国的寺院发展到明代,大致都是宫廷式的格局。有一条中轴线,中轴线上有几座大殿,旁边有些辅助的建筑、僧房之类。黄锦在明代重修的时候,大致就是按照这样子的。今天的白马寺,早已不是佛教初传时,以塔为寺的模样。

这条据说从东汉时起就不曾改变过的中轴线,如今至南向北依次连接着五重大殿:天王殿的四天王;大佛殿的释迦三圣;大雄殿的三世佛;接引殿的西方三圣;毗卢阁的华严三圣。无论从哪个角度来看,今天的白马寺都堪称唐宋以来中国佛教的一个典型的寺庙。

然而极为特别的是,在白马寺山门东西两侧的院内,有建于明代的摄摩腾、竺法兰两位高僧的坟茔。这种高僧葬于寺内的罕见特例,彰显着后人对这两位中国佛教祖师深深的敬意,足以震撼每个人拜谒者的心灵。

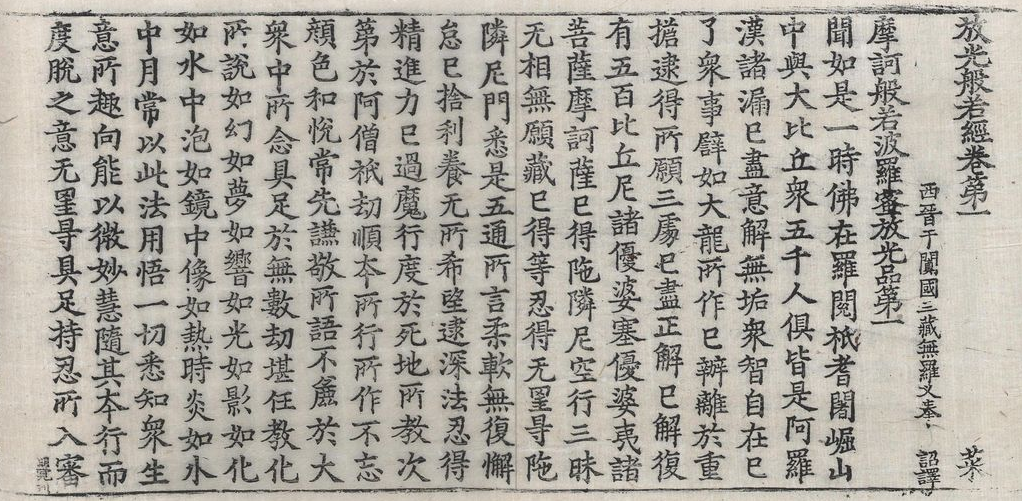

在这部《大藏经》中的《高僧传》的第一和第二条是这样记载的“摄摩腾本中天竺人,善风仪,解大小乘经,常游化为任。竺法兰亦中天竺人,自言诵经论数万章,为天竺学者之师。”

今天我们已无法确切考证摄摩腾和竺法兰生卒的具体年代,他们到达洛阳后所译的佛经大多也失传了。然而这部由四十二个短小段落所组成的《四十二章经》却一直流传了下来。它作为第一部汉文佛教经典,光照着中国佛教两千年的风雨历程。

中国人大佛学教授温金玉:佛教初传期,整个初期的主要工作就是译经。就是说,把梵文的或是巴厘文的或者是西域的语言翻译到中土来,让汉地的内地的中原大地的民众他们能看得懂、听得明白、读得进去。

在摄摩腾、竺法兰之后,又有多位西方高僧来到洛阳译经,其中来自安西国的安世高和来自月氏国的支娄迦谶是最为著名也是最有成就的。在公元68年以后的一百五十多年的时间里,共有一百九十二部合三百九十五卷佛经在白马寺译出。这里成为当之无愧的中国第一译经道场。

中国人大佛学教授温金玉:洛阳当时是作为整个中国佛教文化的中心,在这个中心里面所做的最中心的工作就是译经。所以我们看到,以后不管是鸠摩罗什的译经也罢、不管是唐玄奘的译经也罢,白马寺的译经是这一切的滥觞,起到了一个很好的开端作用。

据史料记载,《四十二章经》译成后,收藏于兼有皇家图书馆和皇家档案馆功能的兰台石室的第十四间,这个细节说明了汉明帝刘庄对《四十二章经》的珍视程度。同时也反映出佛教初传中土时,主要是作为一种皇家秘学被接纳的。事实上,东汉时期虽然已经有修习佛学的中土贵族,但是出家则是被当时的王法所严格禁止的。

汉地第一位受戒出家僧

公元250年,又有一位印度高僧来到白马寺,他的名字叫昙柯迦罗。此时中土的国号已经由东汉改成魏,而佛教也从深宫走进了市井民间。

在洛阳的街市上,昙柯迦罗亲眼目睹了中土人士对佛教的热诚;但同时他也发现百姓们竟当街用牺牲祭祀佛祖,全然不知礼佛应有的仪轨。精通戒律的昙柯迦罗,被这一幕深深触动了。

此后,在白马寺昙柯迦罗译出了第一部汉文佛教戒律《僧祗戒心》。同一时期,安西国僧人昙谛也在白马寺译出了规范僧团组织生活的《昙无德羯磨》。至此,戒律和僧团组织章程都已齐备,一条中土有缘人出家持戒修行的道路铺就了。

公元260年,一场特殊的宗教仪式在白马寺举行。这是一个注定要深深印刻在中国佛教史上的事件。

这一天,朱士行依《羯磨法》登上戒坛,长跪于佛祖面前。这一天,儒家“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”的古老传统被打破。这一天,在白马寺,诞生了中国汉地第一位正式受过比丘戒的出家人。

朱士行,这位少怀远悟、气韵明烈的河南颖川人,受戒前就已在洛阳讲授般若学。由于深感前人的译本义理不全,就在受戒这一年,他发愿远涉流沙,西行求法。

二十二年后直到公元282年,朱士行终于在于阗求得梵文大本《般若》,由他的弟子带回中原,译成汉文《放光般若经》;而朱士行自己则在82岁时圆寂他乡,终生未能重回洛阳。

北京大学哲学系教授宗教研究所所长楼宇烈:朱士行是一个标志性人物,因为他作为第一个受戒的汉地的出家人,他又是第一个西行去求法的,第一个从宫廷的信仰延伸到民间,对佛教普及和深入到民间,我想有很大的作用的。

所以经过魏、三国以后,到了东晋的时候,佛教完全渗透到了中国传统文化的方方面面去了,而且是跟中国文化有了很好的结合,成了中国文化有机的组成部分。以至于后人根本就不把它看成是一种外来的文化,像中国的本土文化一样来看待它。

佛家有所谓的三宝,佛陀是佛宝,佛所说的法是法宝,佛的出家弟子的团体是僧宝。随着佛陀造像的大量出现,佛经的大量翻译以及中土出家人团体的诞生,可以说三宝初具,佛教在中土扎下了它最初的根基,也开始了与中国文化最初的融合。

佛教在中国扎根传播最初的二百年,整个过程都与白马寺息息相关。这里是中国第一次西天求法的产物;这里是最早来中国传教弘法的僧人居所;这里是中国第一译经道场;这里诞生了第一部中文佛经和中文戒律;这里是中国第一座传戒道场,并标志性地产生了第一个中国汉地僧人。

白马寺是与中国佛教许许多多个第一紧紧联系在一起的,它名副其实地成为中国佛教的释源和祖庭。

文&视频|网络 版|冰河世纪